Nel 1468, i Carmelitani ottennero il permesso di officiare in una semplice chiesa situata appena fuori dalla Porta San Giuseppe, a Soncino. Nel febbraio del 1501, il cardinale Raimondo Perauti, vescovo di Gurk in Carinzia, posò la prima pietra per la costruzione di una nuova chiesa, un progetto fortemente sostenuto da padre Pietro da Mortara.

La supervisione dei lavori fu affidata a padre Antonio Maestri, precedentemente al convento carmelitano di Mantova. Il campanile, progettato dall’architetto Gerardo da Piacenza, fu completato tra il 1515 e il 1526. La consacrazione dell’edificio sacro avvenne l’8 settembre 1528 per mano di monsignor Luca da Seriate, con la partecipazione di Francesco II Sforza, che finanziò un significativo ciclo di affreschi. La chiesa di Santa Maria delle Grazie divenne un vero e proprio pantheon per gli Stampa, una famiglia nobile e influente della zona.

Fu proprio in questa chiesa che, nel 1536, Carlo V conferì a Massimiliano Stampa il titolo marchionale su Soncino. Con l’editto di Maria Teresa d’Austria del 1772, che ordinava la soppressione dei conventi, i Carmelitani furono costretti ad abbandonare Soncino e la loro chiesa, che cadde in rovina fino al 1864. In quell’anno, Santa Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice della congregazione delle Suore della Sacra Famiglia e nativa di Soncino, acquistò e restaurò il convento e la chiesa, riportandoli al loro antico splendore.

Per raggiungere la Chiesa, situata lungo un tratto ormai dimenticato dell’antico percorso commerciale romano, la storica Via Calciana che univa Bergamo e Cremona, bisogna allontanarsi dal centro abitato di Soncino. Nonostante disti meno di un chilometro dalla Rocca, la consideriamo la tappa finale del nostro tour di Soncino. Di fronte alla chiesa, inizialmente si è leggermente disorientati: una facciata in laterizio, segnata dal tempo e apparentemente trascurata, si erge davanti a noi. Tuttavia, una volta varcato il portale in marmo bianco, l’interno ci lascia senza parole, stupiti da una bellezza inaspettata!

L’interno della chiesa è “uno degli schemi decorativi più elaborati di tutto il Rinascimento” ; definito nel 1952 da Bernard Berenson, insigne storico dell’arte.

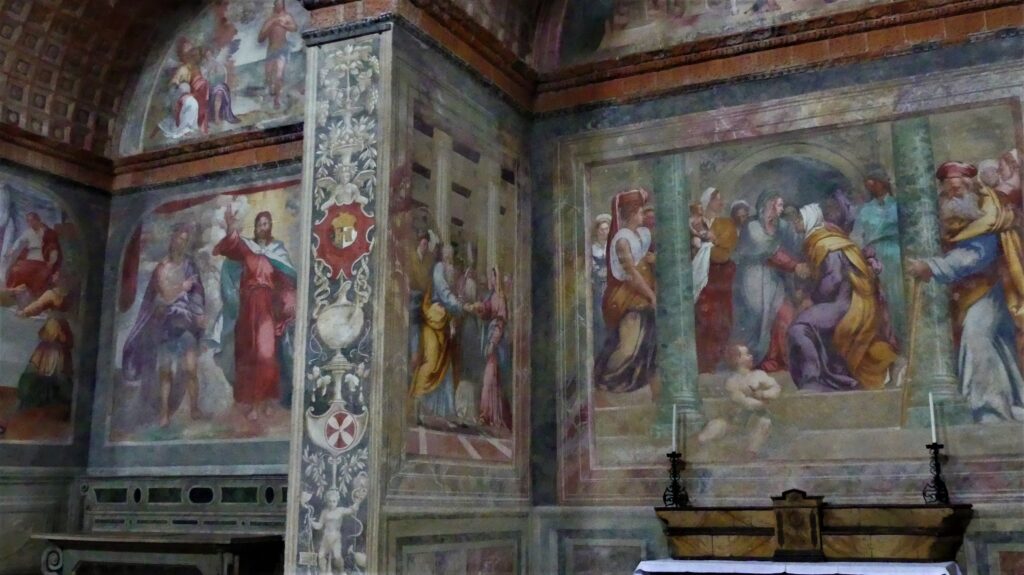

L’edificio, con una struttura rettangolare e una sola navata, è sovrastato da una volta a botte suddivisa in cinque campate. Lungo i lati della navata si allineano dieci cappelle, cinque per lato, di modesta profondità. L’interno è impreziosito da una straordinaria sequenza di affreschi, realizzati da artisti del calibro di Francesco Scanzi, Giulio Campi, Francesco Carminati e Bernardino Carminati.

Le cappelle sul lato sinistro, in particolare la prima, la quarta e la quinta, insieme a quelle sul lato destro, sono arricchite da affreschi del maestro Francesco Scanzi. Questi capolavori rappresentano diversi soggetti sacri, tra cui la Madonna col Bambino, la Fuga in Egitto, l’Annunciazione, l’Apparizione di Gesù a Maria Maddalena e varie figure di santi.

Il presbiterio si distingue per la sua volta a crociera nervata, le cui vele sono adornate con le figure degli Evangelisti, opere attribuite al maestro cremonese Giulio Campi. Questo artista è considerato anche l’autore dell’imponente Assunzione di Maria, che domina il soprarco. Un’elegante transenna pontile separa lo spazio del presbiterio dall’abside e storicamente fungeva da divisorio tra la zona anteriore della chiesa, riservata al clero, e quella posteriore, dedicata ai laici. L’analisi critica degli affreschi di Campi evidenzia una evoluzione stilistica verso una crescente adesione al Manierismo, caratterizzata dall’uso di colori vivaci, drappeggi dettagliati, una composizione sofisticata e un’espressività sempre più marcata.

Il Giudizio Universale, magnificamente rappresentato sulla parete opposta all’ingresso, è il risultato della collaborazione artistica tra Francesco e Bernardino Carminati. La rappresentazione dei personaggi si distingue per l’uso di linee marcate, conferendo una staticità alle figure e accentuando le proporzioni, intensificando così la grandiosità e il pathos dell’opera. Particolarmente affascinante è la palette cromatica dell’affresco, resa ancora più vivida dall’audace accostamento di tinte brillanti e contrastanti.

Alla destra della soglia principale, si trova una raffigurazione dell’Inferno. Quest’opera richiama vividamente gli episodi narrati nel terzo canto dell’Inferno dantesco. È particolarmente insolito e intrigante notare, tra le anime dannate, la presenza di un personaggio adornato con un cappello cardinalizio.

Lascia un commento