La Canonica di Santa Maria di Vezzolano, nota impropriamente come abbazia, è uno dei gioielli medievali del Piemonte, ubicata nel comune di Albugnano, provincia di Asti.

Questa struttura unisce maestosamente l’arte romanica e quella gotica. Un’antica leggenda attribuisce la sua fondazione a Carlo Magno, il quale, nel 773, durante una caccia, avrebbe vissuto un’epifania spaventosa e divina che lo spinse a costruire una chiesa in onore della Madonna nel luogo dell’apparizione.

Tuttavia, la storia ufficiale non fornisce prove concrete della presenza della chiesa in epoca longobarda o della sua distruzione ad opera dei Saraceni.

Il primo documento che attesta l’esistenza della chiesa risale al 1095, menzionando due chierici, Theodulus ed Egidius, incaricati di creare una comunità religiosa grazie alla donazione di una chiesa e altri beni da parte di nobili locali.

L’attuale struttura sacra inizia a prendere forma nella seconda metà del XII secolo, probabilmente grazie all’operato di Guidone, come testimoniato dall’iscrizione sul pontile.

La chiesa fu completata nei primi anni del XIII secolo, mentre il chiostro e la sala capitolare furono aggiunti nei secoli successivi. L’architettura è caratterizzata dall’uso di pietra arenaria e mattone, con una bicromia alternata che richiama altre scuole architettoniche italiane, in particolare quelle ligure e toscana.

Il complesso è rimasto dimora di una comunità religiosa fino all’inizio del XIX secolo, quando le soppressioni napoleoniche misero fine alla sua funzione ecclesiastica. Il campanile, le due absidi minori e l’abside maggiore rimangono a testimonianza dell’imponente architettura medievale dell’edificio.

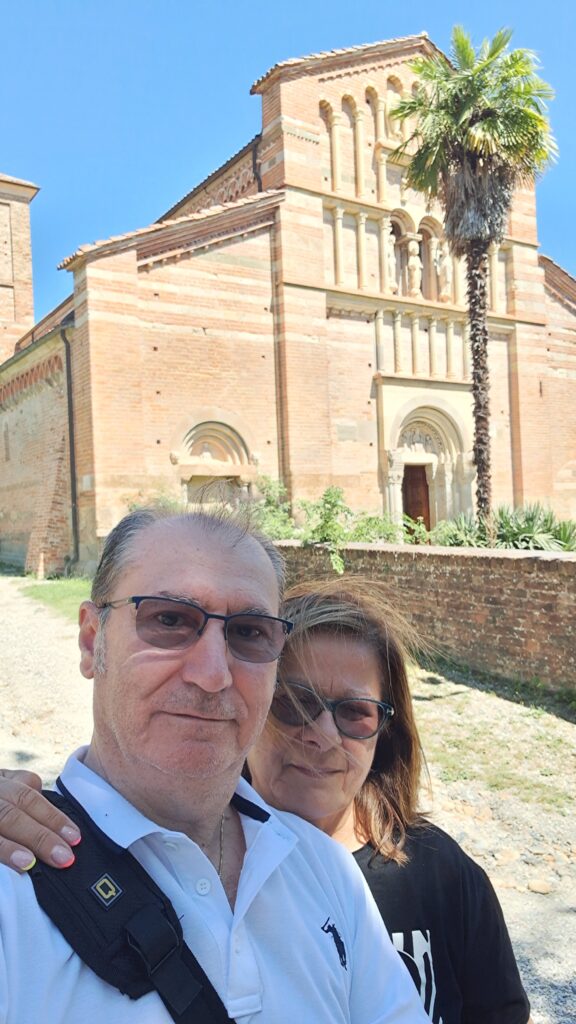

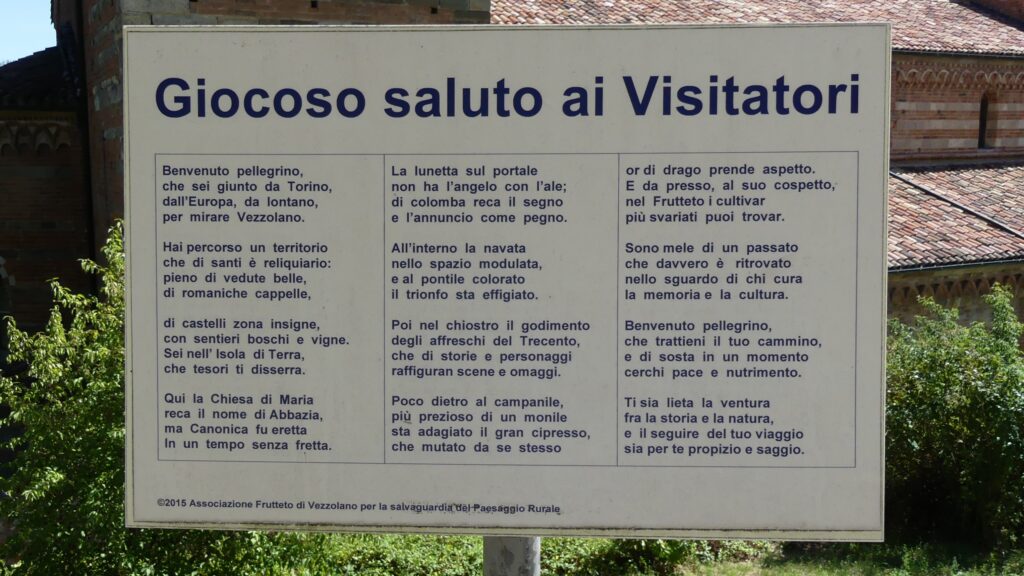

Scoprire l’Abbazia di Vezzolano è un’esperienza incantevole, immersa in un angolo nascosto tra le colline ondulate del Monferrato. Lasciando il piccolo borgo di Albugnano e seguendo i chiari segnali stradali, si arriva in una spaziosa area parcheggio gratuita. Nel primo pomeriggio, lasciamo l’auto e ci avviamo verso l’abbazia. Inizialmente, solo un modesto tetto e un campanile appaiono alla vista, ma la vera meraviglia si svela dopo aver oltrepassato un cartello accogliente e scendendo lungo un breve sentiero. Ecco apparire l’abbazia, che già dall’esterno suscita interesse, e poi, varcando la soglia, si svela un universo raccolto, un’isola di pace e armonia.

La facciata

La facciata, adornata nella parte alta da un rivestimento in mattoni a vista alternato a strisce orizzontali di pietra, presenta un perfetto stile romanico, evocando i disegni architettonici tipici della Lombardia e di Pisa. Caratterizzata da tre livelli di logge cieche, ad eccezione di quella centrale interrotta da una bifora elegante, è impreziosita da sottili colonnine. La bifora maggiore è una composizione raffinata che ritrae Cristo affiancato dagli arcangeli Michele e Raffaele, armati rispettivamente di lancia e spada. Nel pannello sovrastante la bifora sono rappresentati due angeli con un cero, interspersi tra tre bacili in ceramica policroma di manifattura islamica. Più in alto, due serafini con sei ali si posano su ruote, un attributo insolitamente associato ai cherubini. All’apice, racchiuso in una nicchia, troneggia un busto poco distinguibile, verosimilmente raffigurante Dio Padre.

Prima di entrare, ci fermiamo a contemplare la facciata ricca di dettagli. Dei tre portali originali, ne rimangono visibili solo due: quello di destra è andato perduto poiché la navata corrispondente è stata quasi interamente assorbita dal chiostro adiacente, mentre quello di sinistra, sebbene murato, conserva una splendida lunetta con un bassorilievo centrale, purtroppo danneggiato, e due figure mascherate ai lati. Il portale centrale, più elaborato, mostra pilastri, capitelli e stipiti ornati con una profusione di creature mitologiche, oltre a motivi vegetali e geometrici. Nella lunetta spicca una maestosa immagine della Vergine in trono, affiancata da due angeli, mentre lo Spirito Santo le soffia dolcemente nell’orecchio sotto forma di colomba.

Superato l’ingresso, dove ci si aspetterebbe di entrare direttamente nella chiesa, si scopre un divisorio che separa la navata centrale. Questo pontile, o jubé, è sontuosamente decorato, rappresentando un esempio architettonico raro in Italia ma ancora comune nelle chiese del Nord Europa. Realizzato in arenaria, il pontile è opera della scuola borgognona e riporta un’iscrizione che indica, tra le altre informazioni, la data di completamento nel 1189. La struttura, sostenuta da cinque archi a sesto acuto, vanta due livelli di decorazioni scultoree policrome. Al livello superiore, dedicato alla Vergine Maria, si ammirano tre scene della Dormitio Virginis: la Deposizione, il Risveglio e, al centro, il Trionfo in Cielo, affiancate dai simboli dei quattro Evangelisti. Nel registro inferiore troviamo la sequenza dei patriarchi, da Abramo a Giuseppe, seguendo la genealogia tracciata da Matteo. Curiosamente, cinque dei quaranta patriarchi non sono scolpiti sul pontile, ma raffigurati sulle colonne adiacenti (tre a sinistra e due a destra), suggerendo che in origine la struttura fosse più lunga di circa due metri, probabilmente destinata a un altro contesto e successivamente ridotta per adattarla alla posizione attuale.

Varcando la piccola porta al centro del pontile, si accede alla maestosa navata centrale, caratterizzata da forme romanico-gotiche arricchite da dettagli francesi e lombardi. La chiesa è divisa in due navate: quella centrale e quella sinistra, poiché la navata destra è stata incorporata nel chiostro nella seconda metà del XIII secolo. Le eleganti volte a crociera si innalzano con archi acuti. Nella navata sinistra, vicino al pontile, si trova un capitello a bassorilievo che raffigura l’epico scontro tra Sansone e il leone, con l’eroe biblico nell’atto di forzare le fauci della bestia.

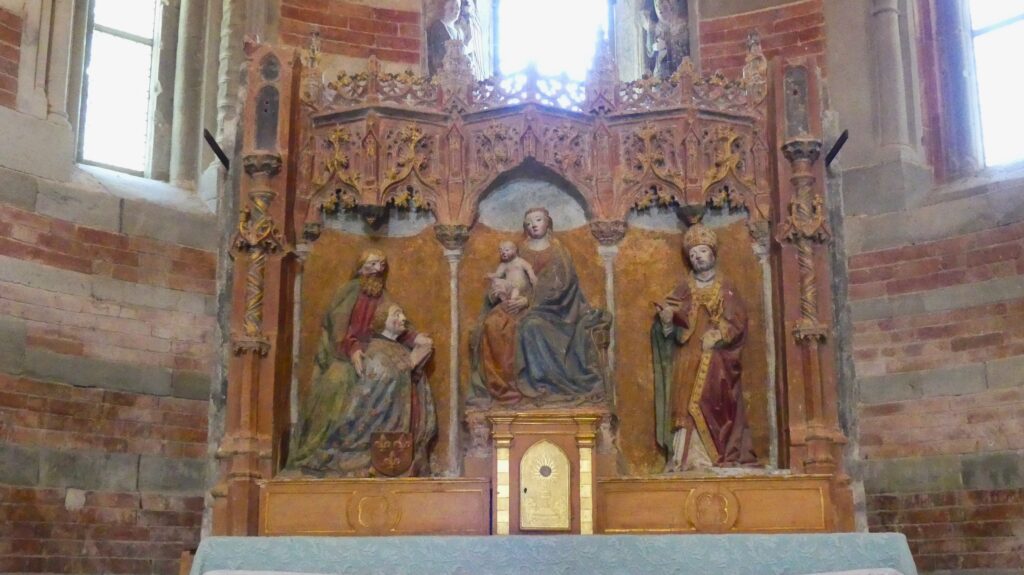

L’altare maggiore è arricchito da uno splendido trittico in terracotta dipinta del XV secolo. Nell’abside, accanto alla finestra centrale, si distinguono due bassorilievi in pietra, capolavori di straordinaria abilità artistica della seconda metà del XII secolo, che raffigurano l’arcangelo Gabriele e la Madonna. La volta del catino absidale, realizzata con strisce alternate di laterizio e arenaria, crea un’affascinante illusione ottica, simile a quella di celebri edifici contemporanei, come la cappella di San Galgano a Montesiepi.

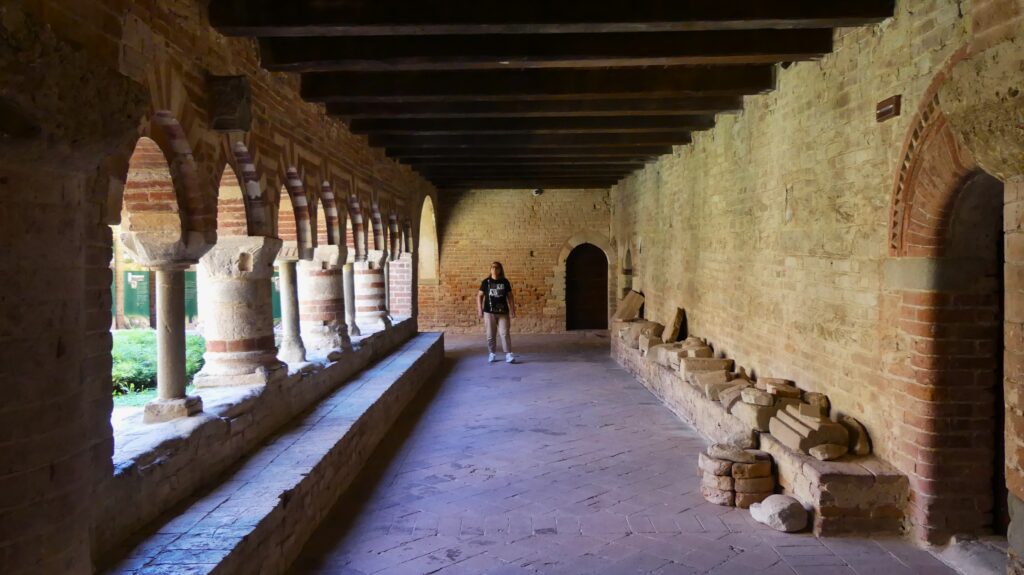

Alla fine della navata principale, svoltando a destra attraverso una piccola porta, si accede a un incantevole chiostro di dimensioni ridotte, caratterizzato da porticati di stili architettonici diversi. Il chiostro e le aree adiacenti presentano quattro lati disarmonici tra loro, essendo stati costruiti in tre differenti periodi storici. Questa disomogeneità è evidente osservando le murature che si affacciano sul giardino centrale. Nonostante queste disparità, l’insieme mantiene un aspetto gradevole e ben equilibrato.

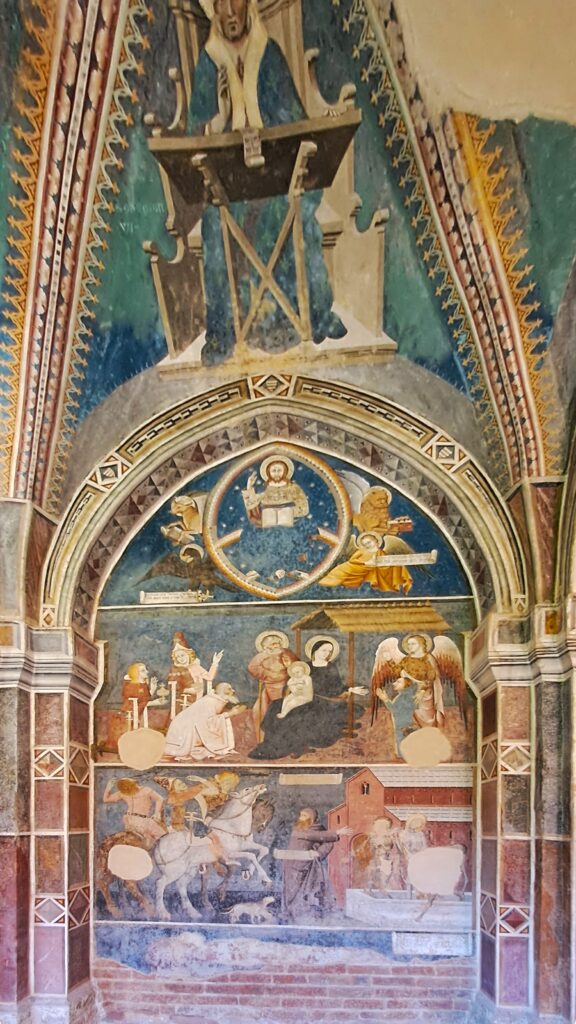

Lungo tutto il corridoio dell’ala sinistra, superata la piccola porta che conduce al chiostro, si possono ammirare una serie di affreschi di grande pregio. Restaurati con cura nei primi anni ’90 del Novecento, questi dipinti rappresentano uno dei cicli pittorici più affascinanti del XIV secolo in Piemonte.

Lascia un commento