Originariamente dominio dei vescovi di Aosta, la proprietà passò successivamente alla famiglia Challant. Nel corso del tempo, gli edifici furono ampliati e uniti, fino alla radicale trasformazione tra il 1490 e il 1510 ad opera di Giorgio di Challant, priore di Sant’Orso.

Egli ne fece una sontuosa dimora per la cugina Margherita de La Chambre e il figlio Filiberto. Fu allora che il castello assunse l’aspetto attuale: un unico palazzo a ferro di cavallo, affacciato su un ampio cortile e un giardino all’italiana.

Sul muro di cinta furono dipinti personaggi importanti ed eroi; il porticato al piano terreno venne decorato con lunette affrescate raffiguranti scene di vita quotidiana e botteghe.

Al centro del cortile sorse la celebre fontana in ferro battuto, detta del Melograno, simbolo di prosperità.

In quel periodo, molti ambienti interni furono affrescati, sia nelle zone di rappresentanza come la Sala di Giustizia e la Cappella, sia nelle stanze più private, tra cui gli oratori di Margherita de La Chambre e di Giorgio di Challant.

Dopo i fasti del Cinquecento, la residenza conobbe un progressivo declino e nel 1872 fu venduta all’asta pubblica. Acquistata dal pittore torinese Vittorio Avondo, divenne oggetto di un’attenta campagna di restauro che le restituì l’antico splendore.

Donato allo Stato nel 1907, oggi il castello appartiene alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e conserva alcuni elementi dell’originale mobilia, insieme ad arredi rifatti alla fine dell’Ottocento, che ricreano l’ambientazione tardo quattrocentesca voluta da Avondo.

Il Castello di Issogne è uno dei più rinomati castelli della Valle d’Aosta. Situato nel comune di Issogne, nella località La Place, si erge sulla riva destra della Dora Baltea. Facilmente accessibile dall’autostrada E25 con uscita a Verrès, il castello è raggiungibile in pochi minuti. Un ampio parcheggio gratuito si trova proprio accanto, offrendo comoda sosta ai visitatori.

Entrando nel palazzo, si giunge in un cortile circondato da edifici, le cui pareti sono adornate dagli stemmi del casato Challant e delle famiglie a esso legate.

Il Cortile

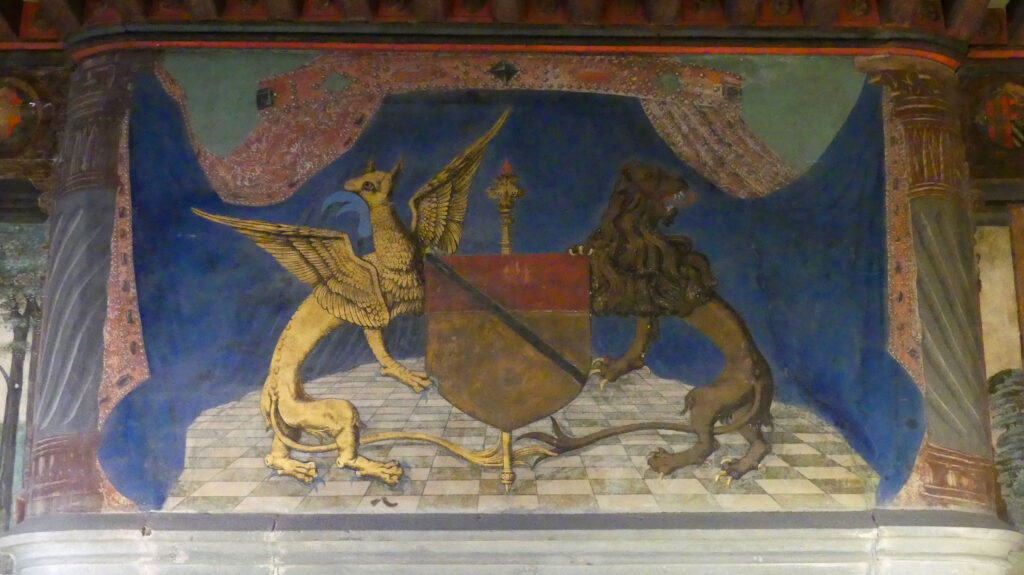

Nonostante l’azione delle intemperie, le decorazioni pittoriche delle pareti che si affacciano sul cortile mantengono ancora la loro ricchezza. Giorgio di Challant desiderava celebrare la grandezza della sua famiglia, commissionando una composizione di stemmi come memoriale e invito alle giovani generazioni a seguire le orme degli antenati, chiamata Miroir pour les enfants de Challant. Sulla parete dell’edificio centrale spiccano lo stemma dei Savoia, quello dei Challant con un sontuoso cimiero – un elmo con ornamenti vistosi – e lo stemma di Luigi di Challant e Marguerite de la Chambre, sostenuto da festoni di alloro e incorniciato da una corona retta da sirene. Nella parte bassa è raffigurata una scena della lotta tra Ercole e il gigante Anteo, mentre in alto si intravedono alcuni medaglioni con ritratti di personaggi illustri.

La Fontana del Melograno.

Al centro del cortile si trova la Fontana del Melograno, realizzata nel XVI secolo, probabilmente come dono di nozze da parte di Giorgio di Challant per il matrimonio del nipote Filiberto con Louise d’Aarberg. Una vasca in pietra di forma ottagonale raccoglie l’acqua che sgorga dai cannelli. L’albero è in ferro e, un tempo, il suo tronco doveva essere dorato, mentre le foglie di quercia e i frutti di melograno erano dipinti di verde e rosso. La fontana, elemento caratteristico dei giardini rinascimentali, porta con sé numerosi simbolismi e contribuisce all’incanto del giardino all’italiana, caratterizzato da spazi geometrici definiti da siepi e giochi d’acqua. Una copia fedele della fontana, realizzata per l’Esposizione generale del 1911, si trova oggi al Borgo Medievale di Torino.

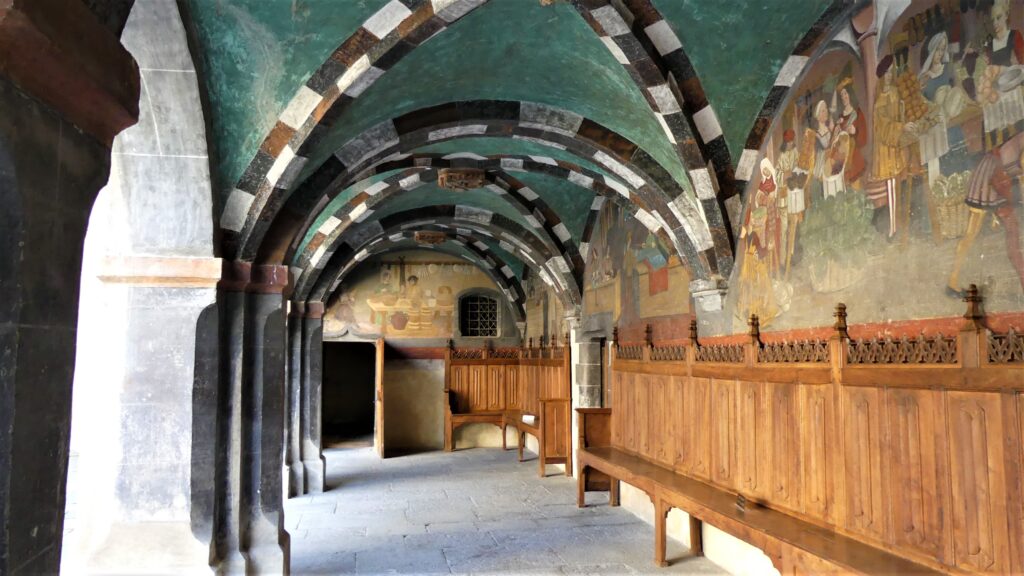

Lunette. Il portico del castello

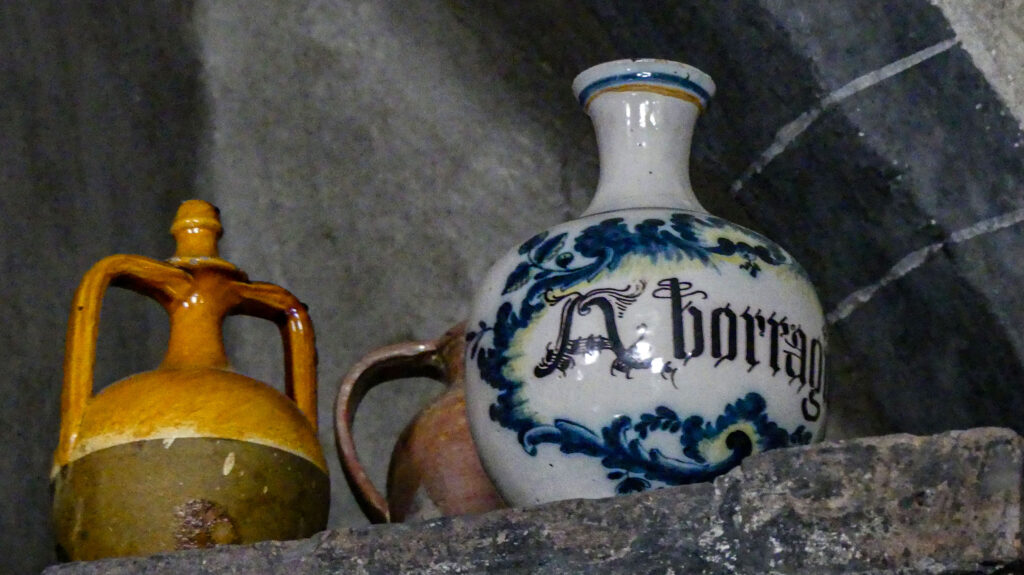

Il portico del castello è ornato con affreschi che raffigurano scene quotidiane all’interno di lunette. Questi dipinti, vividi e dettagliati, illustrano la vita e il lavoro nel Medioevo: il corpo di guardia con i soldati, le botteghe del fornaio, del beccaio, del sarto, dello speziale, del pizzicagnolo e il mercato. Commissionato da Giorgio di Challant, il ciclo pittorico è stato realizzato tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento. Con un evidente valore politico, rappresenta un contesto sociale ed economico di prosperità e operosità. Le maestranze, formatesi in ambito francese e in particolare lionese, furono guidate da un maestro di nome Colin. Questi affreschi ispirarono la rocca e il borgo medievale di Torino, ricostruiti per l’Esposizione Generale del 1884.

Sala da pranzo, cucina, e sala baronale.

Dal cortile, una porta sotto il porticato conduce alla sala da pranzo, caratterizzata da una volta e arredata con mobili ottocenteschi commissionati da Vittorio Avondo su modelli rinascimentali. La sala era collegata alla cucina tramite un’apertura passavivande. La cucina è suddivisa in due ambienti distinti da una grata lignea, probabilmente destinati alla preparazione di diversi tipi di cibo. La sezione più ampia, adiacente alla sala da pranzo, è dotata di un grande camino e di un forno, mentre la parte più piccola include un camino di dimensioni ridotte e un acquaio.

Il soffitto, realizzato in legno, presenta una travatura a vista. Lungo le pareti dei lati lunghi sono disposti stalli intagliati in legno, rifacimenti ottocenteschi degli originali in stile tardogotico conservati nel Museo Civico di Torino. Sulla parete di fondo della sala, un imponente camino in pietra è decorato con un grifone e un leone che sostengono lo stemma della famiglia Challant.

Il primo piano del castello era riservato alle stanze dei signori e, quando Vittorio Avondo acquistò il castello nel XIX secolo, le trasformò nella sua residenza privata. Si accede a questo piano tramite una scala a chiocciola in pietra, situata accanto alla sala della giustizia, accessibile sia dal piano terra che dal cortile.

La scala è composta da gradini trapezoidali in pietra, con la base più larga incassata nella muratura e la parte stretta terminante in un elemento cilindrico. Questi elementi cilindrici, sovrapponendosi verticalmente, formano una colonna centrale che conferisce maggiore resistenza alla struttura. Il soffitto della scala è costituito dall’intradosso dei gradini superiori, creando l’illusione di un nastro continuo che si svela man mano che si sale.

La cappella.

Situata nell’ala orientale del castello, sopra il porticato del cortile, questa sala lunga e stretta è coperta da una serie di volte a crociera che la suddividono in cinque campate. Una cancellata in legno separa il locale in due parti, probabilmente distinguendo l’area riservata ai signori del castello da quella destinata alla servitù. Gli stalli in legno addossati alle pareti sono copie ottocentesche commissionate da Vittorio Avondo, mentre l’altare a sportelli, originale del castello e risalente agli inizi del XVI secolo, fu recuperato da Avondo sul mercato dell’antiquariato dopo essere stato venduto dai precedenti proprietari. Le ante del polittico d’altare e gli affreschi della cappella, raffiguranti scene della natività, i profeti, gli apostoli e i dottori della Chiesa, sono attribuiti al Maestro Colin, lo stesso artista che realizzò le lunette del porticato nel cortile e che decorò la Collegiata di Sant’Orso di Aosta, di cui Giorgio di Challant era priore.

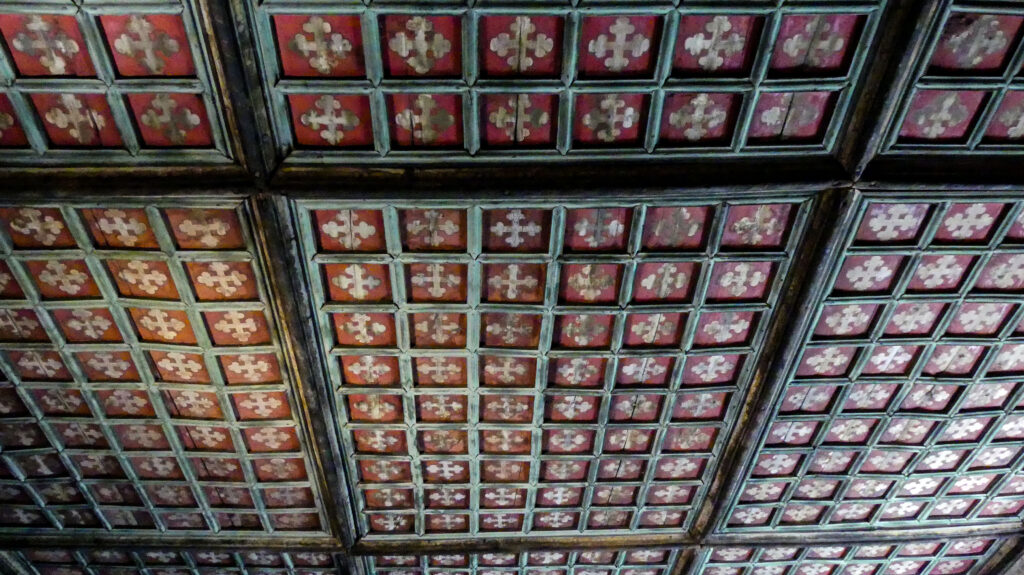

La camera di Giorgio di Challant.

Nota anche come “camera di San Maurizio” per il soffitto a cassettoni decorato con le croci dell’Ordine dei Cavalieri di San Maurizio, è arredata in modo simile alla camera sottostante di Marguerite de la Chambre. Include un letto a baldacchino del XVI secolo, una credenza e una seggetta ottocentesche realizzate da Avondo in stile tardogotico. La stanza era riscaldata da un grande camino in pietra, decorato con lo stemma di Giorgio di Challant sorretto da un grifone e un leone.

“Sala del Re di Francia”

Ubicata accanto alle stanze di Giorgio di Challant e sopra la sala d’armi. Il nome potrebbe derivare dall’aver ospitato il re di Francia Carlo VIII durante il suo passaggio in Italia nel 1494. Nel XVI secolo, questa era la camera nuziale di Renato di Challant e sua moglie Mencia. La sala è caratterizzata da un soffitto a cassettoni in legno e veniva riscaldata da un camino ornato con i gigli dello stemma reale francese. L’arredamento include mobili in parte recuperati da Avondo, come il letto a baldacchino con gli stemmi degli Challant-Aymavilles acquistato presso un contadino di Ussel, e in parte rifacimenti ottocenteschi.

Il loggiato del secondo piano.

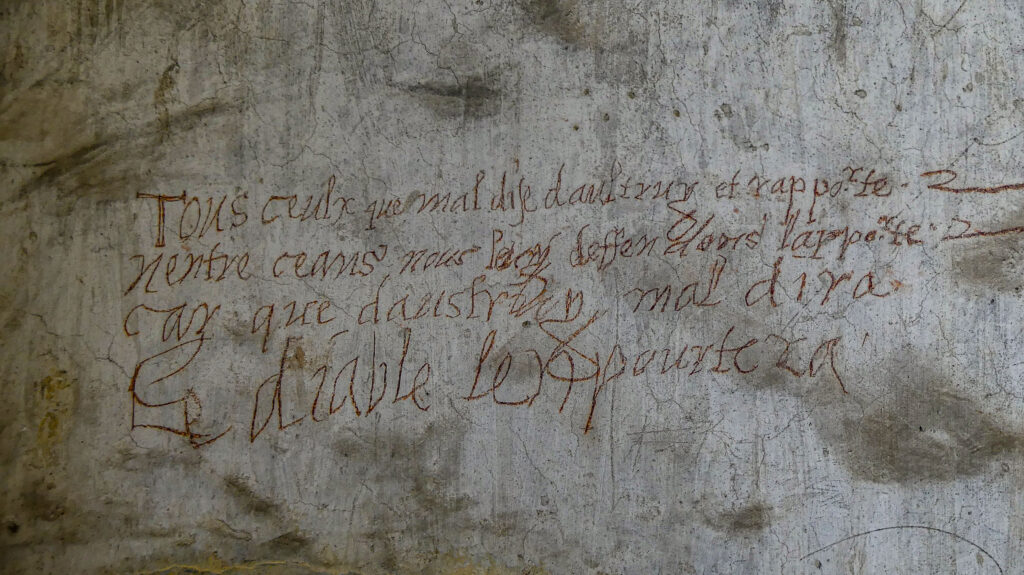

Si affaccia sul cortile e transitando, si riconoscono decorazioni sui muri, con scritte sibilline che mettono in guardia gli ospiti. La particolarità di questo castello è anche il ricco insieme di graffiti incisi sui muri che testimoniano il passaggio di tantissimi ospiti. Questi si trovano un po’ ovunque sparsi per il castello, ma sono molto presenti soprattutto nel porticato, nei corridoi e nelle strombature di porte e finestre. Queste scritte sono spesso commenti dei viaggiatori, massime sulla vita e sul denaro e confessioni di innamorati.

Attraversando una piccola loggia che collega con la scala di servizio e un ampio locale indicato da una scritta in caratteri gotici presso la sommità della scala come “garde-robe de la tapysserie”, si scende nuovamente nel cortile.

La Sala di Giustizia.

Questa è la stanza più particolare di tutto il castello. Era infatti il principale ambiente di rappresentanza, dove il signore amministrava la giustizia. Decorata con affreschi realizzati da una squadra franco-fiamminga. Questi affreschi simulano un loggiato continuo sostenuto da colonne in cristallo, alabastro e marmo. Le colonne, mai viste prima in un dipinto e non esistenti all’epoca, sono un espediente per non ostacolare il panorama dipinto dietro di esse. Si alternano a parati in cuoio impresso e sullo sfondo delle colonne si intravedono paesaggi variopinti. Una parete della sala ospita il Giudizio di Paride, che richiama un’iconografia nordica. Sul camino troneggia lo stemma di Giorgio di Challant, sorretto da un leone e un grifone. Purtroppo, gli stalli originali della stanza sono andati perduti e quelli attuali risalgono al tardo Ottocento.

Sala d’Armi.

Una vasta sala rettangolare con un soffitto in legno, nota come “chambre de Savoie” nell’inventario stilato nel 1565 dopo la morte di Renato di Challant. Alla fine della sala si trova un grande camino in pietra, decorato con lo stemma della famiglia Savoia e l’unione degli stemmi delle famiglie Challant e La Palud, simbolo del matrimonio tra Amedeo di Challant Verey e Anne de La Palud, genitori del Priore Giorgio di Challant. La sala è attualmente arredata secondo la disposizione del XIX secolo voluta da Vittorio Avondo, che vi raccolse la sua collezione di armi e armature antiche, motivo per cui è chiamata “Sala d’Armi”. L’arredamento è completato da una serie di mobili, copie ottocentesche di originali tardogotici.

Il fantasma del castello di Issogne.

La leggenda più celebre riguarda il fantasma di Bianca Maria Gaspardone. Questa donna visse una vita piuttosto singolare: a soli 12 anni fu data in sposa a Ermes Visconti. Era incredibilmente bella ma anche molto provocante e libertina, tanto da intrattenere relazioni extraconiugali con i servi. Dopo sei anni di matrimonio, Visconti la rispedì a casa. Qualche anno dopo, Bianca Maria accettò di sposare Renato di Challant, primo signore di Challant. Tuttavia, a causa delle frequenti assenze del marito, fuggì dopo pochi mesi. Tornò a Milano, dove intrecciò relazioni con numerosi amanti, mettendosi in cattiva luce. Nel 1526 fu condannata a morte a Milano per l’assassinio del suo presunto amante, Ardizzino Valperga. Nell’ala orientale del castello, non accessibile ai visitatori, c’è una loggia con volte a crociera situata vicino alla cappella. Qui si trovano alcune stanze e scale che conducono fino alle soffitte. Si racconta che nelle notti di luna piena, nel loggiato, appaia il fantasma di Bianca Maria Gaspardone con la testa mozzata tra le mani. Il fantasma chiederebbe a chiunque incontri di pregare per lei. La leggenda narra inoltre che il fantasma di Bianca Maria Gaspardone talvolta si diverta a importunare con avance i visitatori più affascinanti.

Lascia un commento