Poco lontano dalle rive del Serio, in mezzo alla fertile pianura…

Il Castello di Malpaga rappresenta una delle costruzioni più emblematiche della Lombardia, non solo per il suo valore architettonico, ma anche per le vicende storiche che lo caratterizzano e per i richiami all’antica vita di corte, che evocano la figura di Bartolomeo Colleoni, il celebre condottiero bergamasco del Quattrocento.

Sebbene non sia situato, come molti altri castelli italiani e stranieri, sulla sommità di colline o rocce scoscese, la rocca, con la sua cinta muraria merlata e l’imponente torre che domina la pianura, si fonde armoniosamente con il paesaggio circostante, creando un insieme di straordinaria bellezza.

Perfettamente inserito in un contesto naturale incontaminato, il castello, gioiello di creatività e ospitalità, venne edificato da un ghibellino verso la metà del XIV secolo.

Nel 1456, Bartolomeo Colleoni acquistò dal comune di Bergamo il castello diroccato di Malpaga, con l’intento di farne la propria residenza e il centro del suo potere.

Egli ristrutturò e trasformò il castello, rendendolo una fortezza inespugnabile, campo di accoglienza per i suoi soldati e magnifica residenza di corte principesca, simbolo del suo successo socio-militare, nonché centro politico nella complessa geopolitica italiana dell’epoca e rifugio per gli anni della vecchiaia.

Come tutti i principi rinascimentali, Colleoni desiderava affermare e manifestare il prestigio raggiunto e il potere conquistato attraverso opere monumentali, che celebrassero la sua grandezza e un mecenatismo che testimoniasse la sua sensibilità verso la cultura, il bello e l’arte. Successivamente, il castello passò nelle mani dei Martinengo, subendo ulteriori interventi di rielaborazione nei secoli XV e XVI.

Il castello di Malpaga si trova nel territorio di Cavernago, piccolo comune alle porte di Bergamo. Si raggiumge facilmente in auto, e proprio di fronte al castello vi è un comodo parcheggio per l’auto.

Il cortile interno

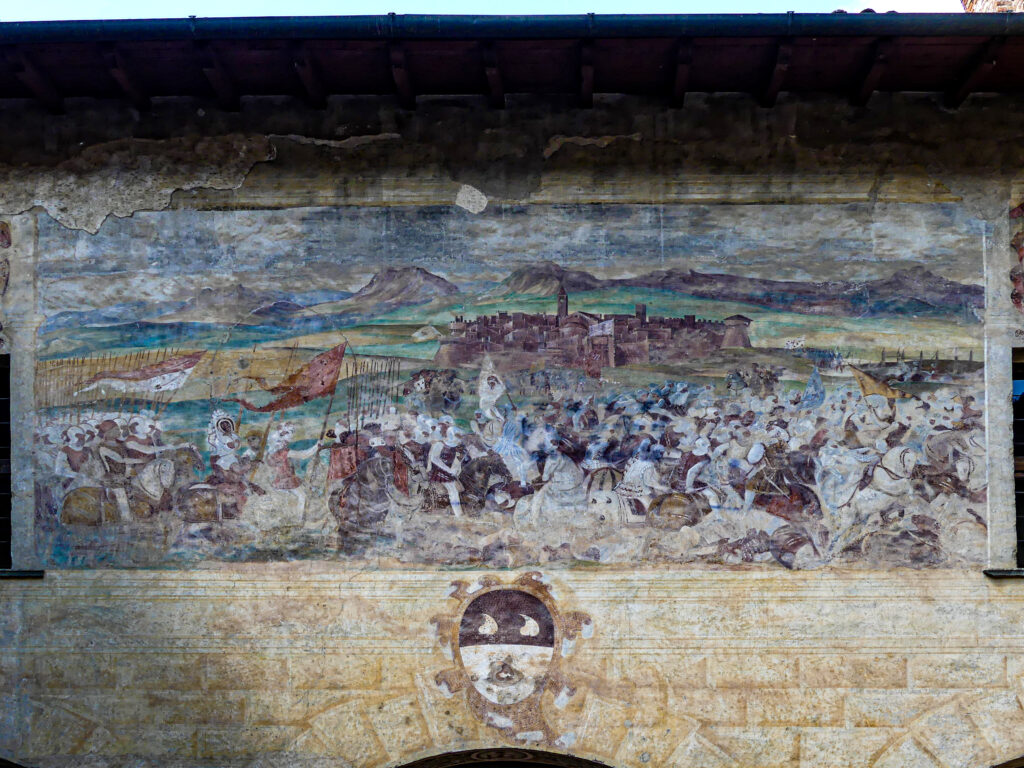

Il cortile d’onore, di forma quadrata, è caratterizzato da portici su tre lati e loggette al primo piano su due lati. Due scale esterne collegano il cortile al primo piano, arricchendo l’architettura complessiva. Le pareti perimetrali sono adornate con affreschi di varie epoche: vi sono infatti tre strati, risalenti al 1300, 1400 e 1500. L’ultimo strato, datato a metà del 1500, fu realizzato da Gerolamo Romano, detto Il Romanino, che sovrappose scene della carriera militare di Bartolomeo Colleoni agli affreschi dell’epoca colleonesca. Sopra le arcate della grande loggia si trova un imponente affresco raffigurante la liberazione di Bergamo dall’assedio dell’esercito del Ducato di Milano. Sotto la loggia è rappresentata una grandiosa scena di guerra, la battaglia della Riccardina del 1467, dove si fronteggiano l’esercito di Colleoni, allora settantenne, e quello dei Medici di Firenze e del duca di Milano Galeazzo Sforza; il conflitto terminò su ordine di Papa Paolo II, preoccupato per il massacro in corso. Sulla parete est è raffigurata la pace voluta dal Pontefice, proclamata il 2 febbraio 1468. Sulla parete ovest si trova il momento più significativo della carriera militare del Colleoni: la sua proclamazione a Capitano Generale delle milizie della Serenissima da parte del Doge veneziano Pasquale Malipiero.

Angolo sacro

Nella zona nord del cortile, è presente un angolo di preghiera adornato con affreschi gotici a tema sacro, risalenti all’epoca colleonesca. Nonostante fosse un uomo d’armi, il Colleoni era profondamente religioso. Nei due pennacchi esterni dell’arco è raffigurata l’Annunciazione. A sinistra, l’Arcangelo Gabriele appare alla Vergine per annunciarle il concepimento di Cristo; a destra, all’interno di un’edicola di stampo giottesco, la Madonna è rappresentata mentre legge le Sacre Scritture. Nel sottoarco, angeli musicanti suonano strumenti tipici dell’epoca. Sulla parete centrale è raffigurata la Crocifissione di Cristo con Santi. Alla sinistra del Cristo appare San Giovanni Battista, che tiene un cartiglio con la scritta “Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi”. Sulla volta è rappresentato il Cristo Pantocratore, che benedice con la mano destra mentre nella sinistra tiene il globo tripartito nei tre continenti allora conosciuti, scritti in caratteri gotici: Africa, Asia, Europa. Accanto al Cristo, i quattro evangelisti: San Giovanni con l’aquila, San Matteo raffigurato come un angelo, San Marco col leone e San Luca col bue.

Salone dei banchetti

Il salone vanta un ciclo di affreschi ben conservato, dipinti tra gli anni ’40 e ’50 del 1500, su commissione del conte Bartolomeo Martinengo Colleoni. Attribuiti ai pittori vicentini Marcello Fogolino e Gerolamo Romano, noto come “Il Romanino”, questi affreschi ci trasportano in uno degli eventi più significativi della storia del castello: la visita del re Cristiano I di Danimarca a Malpaga nel 1474, durante il suo pellegrinaggio a Roma. Realizzati in stile realismo lombardo, gli affreschi celebrano solennemente la consacrazione internazionale del castello. Le varie scene raffigurano: l’arrivo di re Cristiano I, il torneo cavalleresco, il banchetto di corte, la battuta di caccia, la distribuzione degli omaggi e il commiato. Notevole è il camino, ancora perfettamente funzionante, realizzato in pietra di Sarnico, con l’aquila rossa dei Martinengo, stemma della moglie Tisbe, che lo sovrasta.

Sala Medea e Androne Nord

La stanze sono state affrescate dal pittore lucchese Pietro Ricchi nel 1642, con il soffitto decorato da episodi mitologici ambientati in scenari bucolici e scene di vita agreste. La sala Mede si apre sull’androne nord, un passaggio che conduce a quella che oggi è un’aia, ma che un tempo era la piazza d’armi del Colleoni. Questo androne, la parte più antica del castello risalente al XIV secolo, serviva come indispensabile via di fuga verso la campagna in caso di emergenza.

Nella stanza si trovano i resti di un elegante camino in marmo nero, purtroppo sottratto, sopra il quale svetta una composizione in gesso con putti e volute. Un elaborato stemma composito, incorniciato in uno scudo, raffigura l’emblema completo di Bartolomeo Colleoni, costituito da quattro stemmi.

Nel buio passaggio che dalla Sala Mede porta alla sala di rappresentanza si trova un porta che da sul cortile d’onore nell’angolo sacro, e sopra di essa vi è un affresco del 1600 raffiguirante San Girolamo con i suoi tipici attributi: il teschio, il libro e la croce.

Sala di rappresentanza

La sala è impreziosita da affreschi francesi del XV secolo, creati da artisti borgognoni, frutto dell’amicizia tra Bartolomeo Colleoni e Carlo il Temerario, duca di Borgogna. Lo stile pittorico appartiene al gotico internazionale. Questi affreschi, definiti “cortesi”, raffigurano con grande raffinatezza il mondo delle corti: sono fiabeschi, preziosi, elaborati, e ricchi di sfarzo e dettagli alla moda. L’affresco che adorna l’intera parete est rappresenta una scena di giudizio, con un sottile intreccio tra sacro e profano.

Stanza da letto del Colleoni

In questa stanza, Bartolomeo Colleoni morì all’alba del 3 novembre 1475, all’età di 80 anni.

Il letto di Colleoni era posizionato di fronte alla parete con l’immagine della Vergine. L’attuale ricostruzione della stanza presenta un letto rialzato da terra, come era comune all’epoca, per proteggerlo dall’umidità e dai ratti. Il letto appare visibilmente piccolo, soprattutto considerando l’alta statura di Colleoni: questo perché si preferiva dormire seduti, appoggiati allo schienale, una posizione meno vulnerabile in caso di attacco improvviso. Nella stanza si trovano pannelli del 1500 che raffigurano le personificazioni delle virtù cardinali, teologali e di corte; si tratta di sette figure femminili: Fede, Speranza, Carità, Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza.

Stanza dei Re

Denominata così per la presenza di figure regali negli affreschi che ornano le sue pareti, questa sala ospita un ciclo carolingio che potrebbe ricollegarsi a qualche poema cavalleresco. Gli affreschi presentano re dai tratti nordici, con barba bionda e capelli lunghi, accomunando le scene tra loro. Queste opere sono di particolare interesse poiché mostrano un primitivo, sebbene imperfetto, tentativo di prospettiva. Ci troviamo, dunque, nella fase di transizione tra il Medioevo e il Rinascimento.

Stanza Agreste

Stanzetta immersa in un’atmosfera bucolica, popolata da alberi e boschetti, tra cui si intravedono vari personaggi: si tratta di affreschi del Quattrocento realizzati da artigiani borgognoni.

Nella stanza è esposta una collezione di ricostruzioni di abiti dell’epoca, sia maschili che femminili.

Le tracce di martellinatura sulle pareti, presenti anche in altre stanze, indicano l’esistenza di un terzo strato di affreschi cinquecenteschi ormai scomparso. Per applicare un nuovo strato di intonaco, si martellinava la parete affinché aderisse meglio; quando lo strato superiore si sgretola, riaffiora il livello precedente martellinato, come accade in questo caso.

Stanza Matrimoniale

Per molto tempo, questa stanza è stata ritenuta quella delle otto figlie del Colleoni, a causa delle tavolette di legno, chiamate “cantinelle”, che adornano le travi del soffitto, raffigurando soggetti fantastici ispirati a bestiari medievali, tarocchi e le “fabulae” classiche di Esopo e Fedro. Tuttavia, questa stanza era la camera nuziale di Colleoni e della moglie Tisbe Martinengo. Questa verità è testimoniata dai due medaglioni che contengono i ritratti della coppia, accompagnati dai rispettivi stemmi. La stanza è collegata a una splendida loggia cinquecentesca.

Loggia

Raggiungibile attraverso una porticina nella camera matrimoniale, la magnifica loggia cinquecentesca esposta a sud regala una vista mozzafiato sul profondo fossato, un tempo colmo d’acqua, e sulle abitazioni dei seicento soldati dell’esercito personale di Colleoni, tra cui cento cavalieri.

Loggetta delle Dee

Dalla magnifica Loggetta si può apprezzare la maestosa torre trecentesca, tra le strutture più antiche del castello, con i suoi camminamenti di ronda ornati da una caratteristica merlatura a coda di rondine ghibellina. La Loggetta è arricchita da affreschi cinquecenteschi, attribuiti a Gianbattista Castello, noto come il Bergamasco, di stile classicheggiante.

Stanza degli Ospiti

Questa è l’unica camera del castello che dispone di un servizio igienico integrato nello spessore del muro, segno inequivocabile della sua importanza. Probabilmente destinata a ospiti illustri come il Re Cristiano I di Danimarca e il Principe di Ferrara Borso d’Este, la stanza era un tempo interamente affrescata. Oggi, purtroppo, rimangono solo poche tracce di quegli affreschi.

Loggetta di Lepanto

Splendida loggetta esposta a est, da cui si può ammirare la strategia delle “finte torri”: sui tre angoli del castello sono state erette tre torri decorative, che da lontano davano l’impressione di un castello ancora più fortificato e inespugnabile. Dalla loggetta, una piccola porta conduce all’unica vera torre trecentesca (attualmente non visitabile).

Rinnovata verso la fine del 1500, la loggetta presenta pareti suddivise in riquadri decorati con paesaggi lacustri e montani, oltre a specchi d’acqua con barche.

Ancora oggi, il Castello di Malpaga incanta con la sua raffinata architettura e i suoi straordinari affreschi, evocando un’emozione profonda. Rievoca l’atmosfera cavalleresca di un tempo, come se nelle sue stanze risuonassero ancora i festeggiamenti, i giochi, i balli, il fruscio delle sete e dei velluti dei magnifici abiti di dame e cavalieri, che si muovono con grazia al ritmo delle danze cadenziate. Le dispute erudite di filosofi e scienziati, il sibilo delle spade o i movimenti furtivi delle spie tra le colonne, le visite degli ambasciatori delle grandi potenze, il rumore degli zoccoli dei cavalli e il profumo dei sontuosi banchetti, con i servitori che offrono coppe ai numerosi commensali che si divertono con le esibizioni dei buffoni di corte, tutto sembra rivivere.

È stata davvero una visita memorabile.

Lascia un commento